昼休みにトンカツを食べに行く。そこそこ並んでいたのだが案外すっと店に入れた。小さい店なのにこの回転の速さはさすが昼飯時のオフィス街だと思う。

開いた入り口を正面に見据えつつトンカツにがっついていると、初老の男性が待ちの列に並んでいる姿が目に入る。随分とカジュアルな格好で、どうもこの街を仕事の街として捉えているような雰囲気ではない。ベンチに座り、店内を覗き込むその目つきからは、早く食えとせっつくような気配もある。

五分ほど経って、店員がその男性に声をかけにいく。すると男性はすっと立ち上がり、何かを告げてその場を立ち去る。店員同士の話を聞いていると、どうやら男性は待ち時間に耐えられなかったらしい。

あと少しで入れたじゃないか——その時はまあそんな風に思ったが、しかし店員の口調からしてあのお客は店にとっての馴染みなのではないだろうか。昔から通っていた近所のトンカツ屋が、気がつけばスーツを着た若造どもに占拠されている。そこには一見客の僕では決して分かりえない複雑な人間関係があるのかもしれない。

年季の入った店だった。

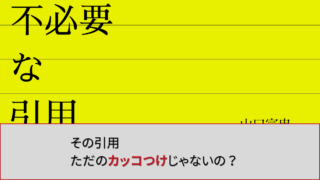

コメント