少し前に京都を訪れた際、思い出巡りも兼ねてかつて自分が暮らしていた一乗寺を訪れた。

最寄りの本屋と呼ぶにはちょっと

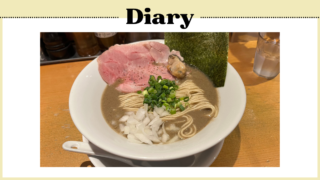

京都に来た。しかし昨晩村屋でグダグダと飲酒してしまったせいか、どうも身体が重く午前中を棒に振ってしまう。泊めてくれている友達と、昼ごはんにトマトラーメンを食べに行く。道中鴨川を自転車で漕いでいると、昔よく見たサークルの一団が練習をしていて、...

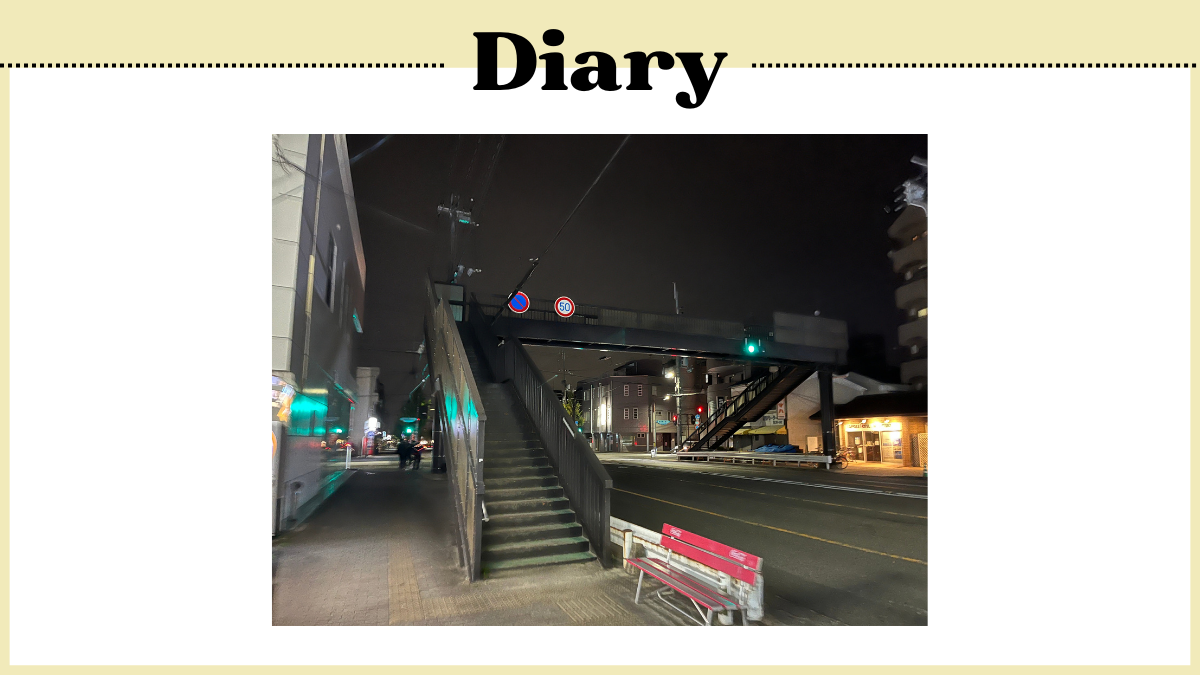

その帰り、東大路をゆっくりと南に向かって歩く。漫遊堂の前あたりの交差点で信号待ちをしていると、歩道橋があることに気がつく。四年もの間幾度もこの道を往復してきたのに、ほとんど意識することなく通り過ぎていた。

この信号の待ち時間は微々たるもので、正直全く使う理由がない。試してこそいないが、階段を昇り降りしている間に信号は赤から青に変わるだろう。

そう思って写真に撮っていたことを、今日になってふと思い出した。この気づきに結論なんてものはない。歩道橋というものはそれ自体で素晴らしいものなので(その上からトラックに飛び降りることができる!)、別にその存在価値を否定するなんて野暮な真似はしない。

ただ、この歩道橋を生かしきれなかった僕の大学生活は、その無価値さに気が付かなかった時点で一つの負け戦であったような気がする。

京都における僕は一旅行客にすぎない。それゆえにこうしたささやかな発見に心惹かれてしまうのだろう。知らんけど。

コメント