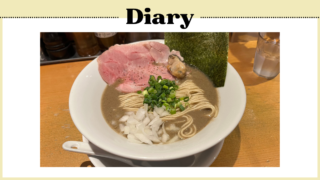

昼食を食べに、母親と近所の蕎麦屋に行った。おじいちゃんが厨房で調理を行い、おばあちゃんが接客をする昔ながらのお店だ。

歩いて数分のところにある店だったが、数日前までその存在を家族の誰も知らなかった。正確に言えば、その店の外観は目にしていたが、それが蕎麦屋であることを認識していなかった。RPGをプレイしている時に時折起こる、入れない扉だと思ったら実際は入ることのできる扉だった、みたいな感じだ。あまりうまい喩えではない。

午後一時を過ぎていたのに、店内は混み合っていた。僕と母親が入ろうとすると、扉の向こう側には別の家族づれが立っていて、席は一つしか空いていない。

飲食店でバイトをしている時、一番嫌だったのが、お客さんが連続して入ってくることだった。てんやわんや。バイトをしていたのが遠い昔のような気がして、寂しい気持ちになる。

鱧と海老の天丼ともりそばセットを頼む。天ぷらって絶対にサクサクの方が正しいはずなのに、天丼になると提供時にタレをたっぷりかけてサクサクが消失することがある。カツ丼とかもそう。今回もそのパターンで、前はなんでこんな頭悪いことするんだとか思っていたけれど、最近はそうしたささやかなズレみたいなものを認められるようになった。というより、むしろその潔さみたいなものに、最近は憧れを抱いている。

僕は昔からかなり頭が硬いというか、原理主義者っぽいところがある。一度買い始めた漫画は全巻揃えたいし、バンドのアルバムは一作目から順番に聞いていく。うまくいえないが、何につけその思想みたいなものを全力で生かし切るのが正しさだと考えてきたのだと思う。

要領について。

僕はあまり要領がよくない。というか、かなり悪い。何かを教わっても、それを素直に実行することがどうしてもできないのだ。何を学ぶにしても、その根底にある原理みたいなものを手探りで掴み取ってから、ようやく具体的な実践に移る、というプロセスを経ることになる。だから簡単なことでも、知ってすぐにそれを身につけた、という経験はほとんどない。いろんなことが苦手なまま大人になってしまったのには、そうした僕の性質が関係しているような気がしてならない。こういう奴はきっと、ふとしたきっかけでスパイスカレー作りにハマってしまうことだろう。

天丼だって、別にサクサクを味わう必要なんてないのだ。タレが美味しかったらそれでいいじゃないか。フィクションに接して、この作品を理解するためにはどこどこの描写に着目する、みたいな見せかけの権威主義に従う必要なんてない。

天丼は美味しかった。かなり。それにかなり元気になった。サクサクでない天丼を素直に美味しいと思える自分がいるのだから、もっと気楽にやればいいじゃないか、と思う。

コメント