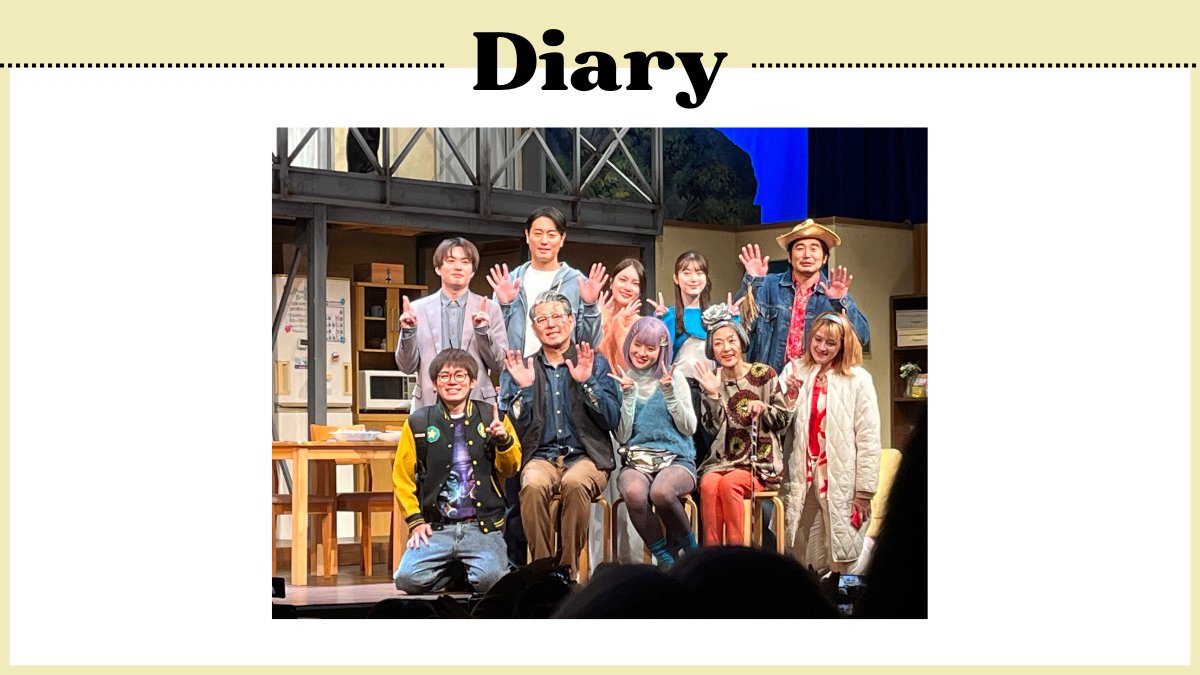

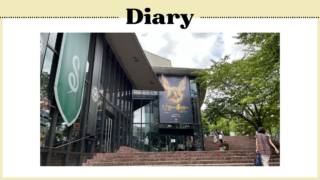

一昨日のことなのだけれど、高校の友人と一緒に宅間孝行が主宰する劇団(というより演劇プロジェクト?)の舞台を見に行った。演目は『晩餐』。初演は2013年で、それ以来再演されることがなかったというから、きっちり十年ぶりに演じられたということになる。

2075年。母親を早くに亡くし頑固親父の男手一人で育てられた息子が、その父の死後、タイムスリップを行い結婚前の両親に会いにいく。そこで父親が生涯隠していた家族の秘密を知る物語。60歳を超えた息子を演じるのは主宰の宅間孝行、30歳くらいの過去の父親を演じるのは永井大。

2015年。僕がまだ坊主頭の高校三年生だった頃、文化祭の出し物としてこの劇をクラスでやった。

僕たちがその頃参照していたのは、2013年版の『晩餐』。当時息子を演じていたのは中村梅雀で、父親を演じていたのは宅間孝行。

多分坊主の垂れ目だったことが理由で、僕はその息子役を演じることになった。部活を引退してからの二ヶ月弱、受験勉強なんてものを放り投げ、蒸し暑い渡り廊下で毎日のように声を出していたことを思い出す。

あ、え、い、う、え、お、あ、お。近くで演劇の練習をしている人がいるとよく聞こえるこの発声練習にも、いまだにちょっとした親近感を覚えてしまう。今考えると、練習をしていたのは高々二ヶ月なのに。

10年くらいの時間で、かつて30歳だった父親は60歳の息子になり、坊主頭の高校生は髪の長い労働者になった。フィクションを素朴に受け止めていた高校生は、いくらかの見方を習得して少しばかり批判が多くなった。連続する時間の中でじりじりと少しずつ変化が生じたことを疑いはしないのだけれど、言葉だけ取り出してしまえばここにあるのは何だか小さな断絶であるような気がしてしまう。

そういえば昨日で十日間にわたる熊野寮祭も終わりらしい。僕の人生に少なからず関係があったあれこれの場所での出来事が、何だか僕の青春の終わりを告げているような気がしていて、ひどく寂しい気持ちになってしまう。

コメント