日記をサボってしまった。でもまあそんなに気にしすぎないようにしよう。純度100%の継続を目指してしまうと、わずかな失敗も受け入れがたくなってしまうから。

三連休は京都に行った。金曜の夜に職場から直接新幹線に乗り込み、友人の家に荷物を預けて村屋に駆け込む。激辛のキムチを食べたら本当に辛すぎて、大してお酒を飲んでいないのに体調が悪くなる。そのせいもあってか土曜は夕方くらいまでグダグダ。と振り返りながら、この日程はもうすでに日記に書いたな、と思う。

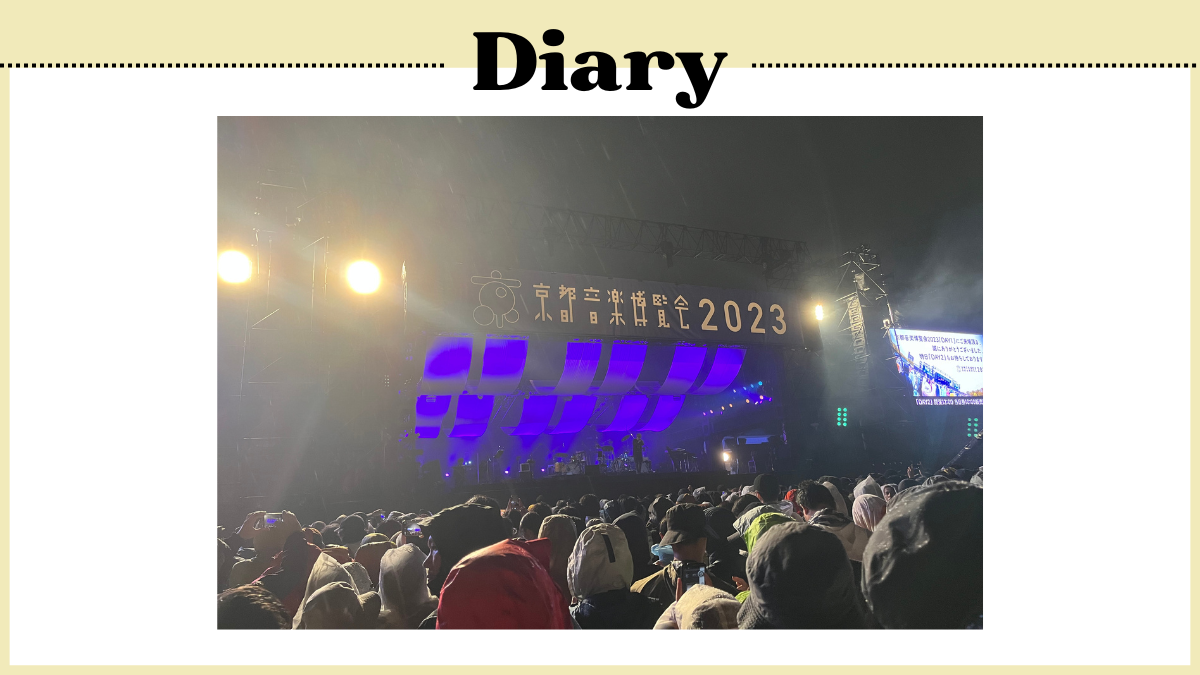

日曜日にくるりが主催する京都音楽博覧会に行く。2018年以来の参戦。その時はこれから毎年このフェスに行くことを固く誓ったのに、ロシアに留学したりコロナが始まったりして、結局京都在住の期間で行けたのはこれが最初で最後になってしまった。その時買ったTシャツはもうヨレヨレで、そろそろ両肩からずり落ちてしまう。寝巻きに降格して久しい。寝巻きとしての役割ももう終わりが近づいていることを思えば、やはりそれなりの時間が経ったのだと思う。

最初の演者である羊文学の演奏途中からポツポツと雨が降り始め、二番目のハナレグミの時には全員がレインコートを着るレベル。寒かった。

どのアーティストも素晴らしかったが、中村佳穂のアクトには度肝を抜かれた。うまく言えないが、全身が音楽のような感じ。

あと槇原敬之の多幸感。凍え切った身体が、「もう恋なんてしない」のフレーズ一つでポカポカと温まるのを感じた。こういう自分でチケットを買うことはないが、よく知っているアーティストの生歌を聴けるのがフェスの醍醐味だと改めて思う。

まあ雨が降っている以外はほとんど完璧な、素晴らしいライブだった。それに観終わった後に浸かる湯船の気持ちよさ。このために音楽を聴いたというのは……流石に過言だが。

音博に行っている時間を除けば、これまで京都で過ごしてきた時間を凝縮したような三日間だった。なんというか、退屈を煮詰めた感じ。濃密な退屈。十日分のだらけ方を三日で済ましたような時間。結構疲れた。やはりもう僕にとって京都は旅行先なのだと思うと、これはもう途方もなく寂しい。

コメント