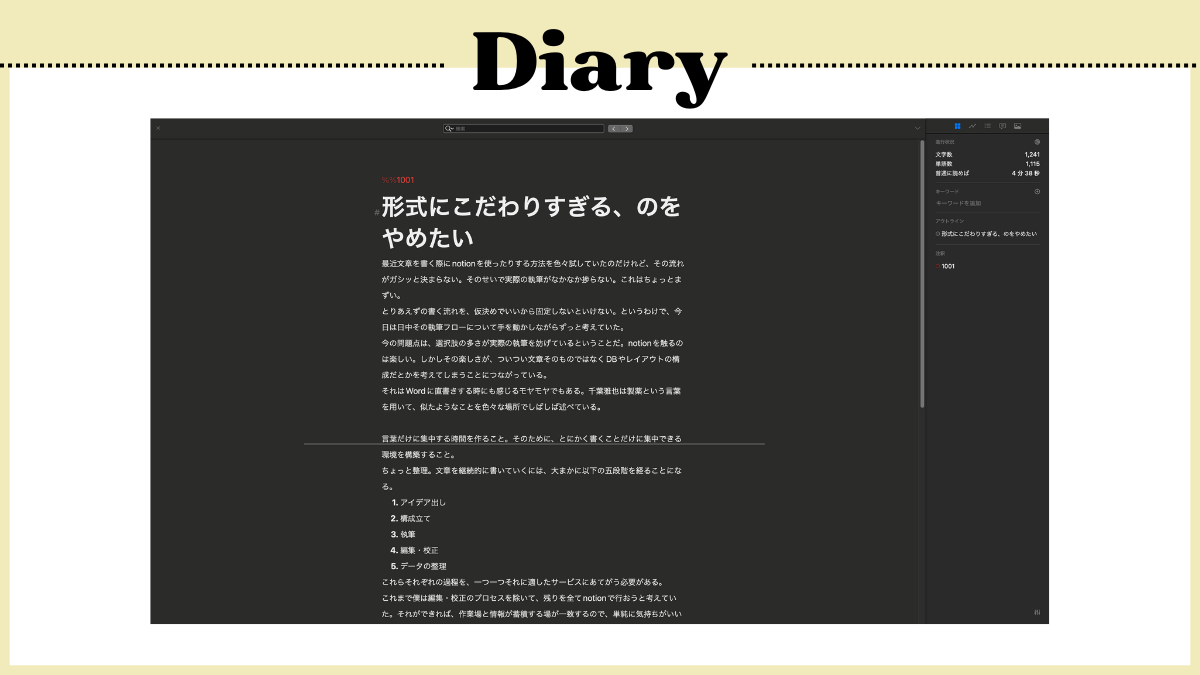

最近文章を書く際にnotionを使ったりする方法を色々試していたのだけれど、その流れがガシッと決まらない。そのせいで実際の執筆がなかなか捗らない。これはちょっとまずい。

とりあえずの書く流れを、仮決めでいいから固定しないといけない。というわけで、今日は日中その執筆フローについて手を動かしながらずっと考えていた。

今の問題点は、選択肢の多さが実際の執筆を妨げているということだ。notionを触るのは楽しい。しかしその楽しさが、ついつい文章そのものではなくDBやレイアウトの構成だとかを考えてしまうことにつながっている。

それはWordに直書きする時にも感じるモヤモヤでもある。千葉雅也は制約という言葉を用いて、似たようなことを色々な場所でしばしば述べている。

言葉だけに集中する時間を作ること。そのために、とにかく書くことだけに集中できる環境を構築すること。

ちょっと整理。文章を継続的に書いていくには、大まかに以下の五段階を経ることになる。

- アイデア出し

- 構成立て

- 執筆

- 編集・校正

- データの整理

これらそれぞれの過程を、一つ一つそれに適したサービスにあてがう必要がある。

これまで僕は編集・校正のプロセスを除いて、残りを全てnotionで行おうと考えていた。それができれば、作業場と情報が蓄積する場が一致するので、単純に気持ちがいいし、効率的だ。

しかし先に書いた通り、notionはあまりにも多機能だ。それゆえただ文章を書けばいい時でも、余計なことばかり考えてしまう。

そこで僕はアイデア出しと執筆の過程を、別のツールで置き換えてみようと考えた。まあ考えたというより、そうすべきだという意見を目にした、というのが実情にあっているのだが。

そこで試しに昨日からUlyssesなるテキストエディタを使っている。これはほとんど文章を書くことに特化したソフトで、潔さがいい。

しかし問題はある。これはnotionで完結させた場合にも生じる問題なのだけれど、結局Wordで文章を仕上げる場合、Ulyssesで書いた文章もWordの形式に変換しなければならない。大して工夫のいらないレイアウトならUlyssesのエクスポート機能を用いれば全く問題ないのだけれど、脚本とかいうややこしい形式を備えた文章ではなかなかそうも簡単にいかない。

で、今日はそのフローについてじっくり考えていたわけだ。とりあえず、いい感じの流れはできた。まあこれは結構ややこしいので、ちゃんとした記事にまとめたいと思う。そうしないと忘れてしまうし。

ともかく、流れができたのは良かった。執筆の流れみたいなものばかり考えて、結局何も書いていない、みたいなことになったら悲惨だし、しばらくはこのフローで色々と書いてみようと思う。とはいえ、形式にこだわりすぎないようにはしたい。大切なのは執筆の流れではなく、書く内容の面白さなので。

中途半端だけど、今日はもう寝ます。明日は仕事。ともかくしっかり寝て、色々と整理したい。

コメント