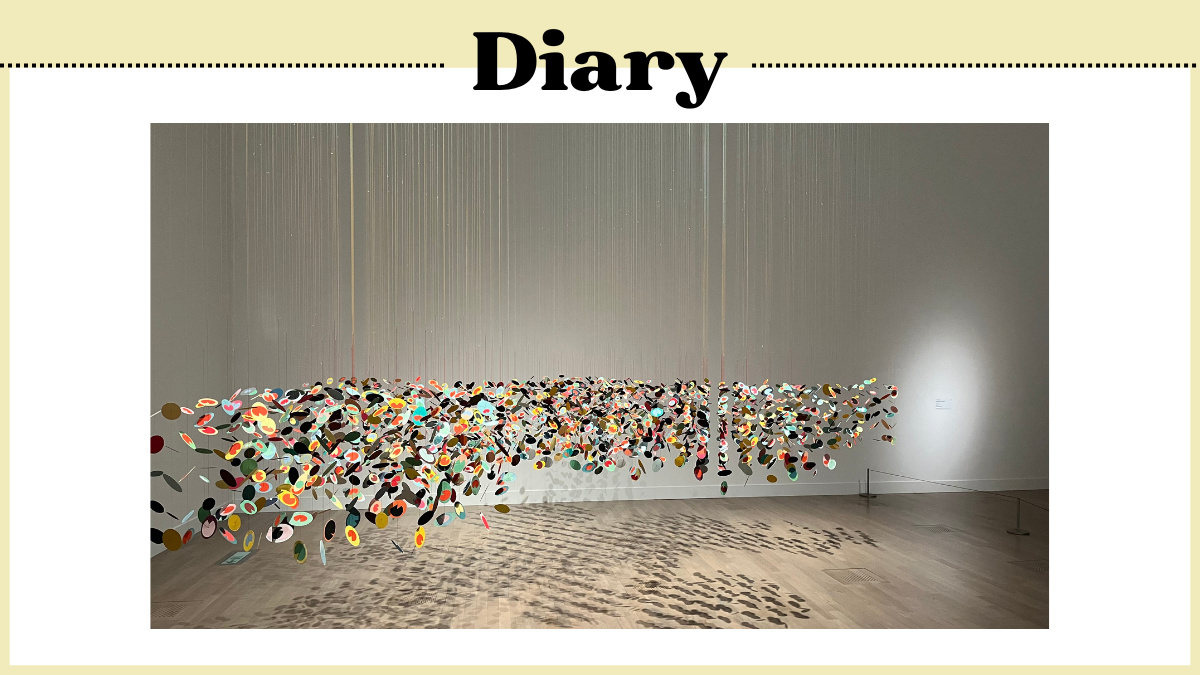

今日も夏季休暇なので、午後から国立新美術館でやっているテート美術館展に行く。同僚が折に触れてこの展覧会の話をしていたので、知らず知らずのうちに興味を抱いていたらしい。

平日の日中だというのに、かなりの人混み。入るのにもちょっと時間がかかる。外国人観光客らしき人も多い。

壁際に掛けられた絵を見ていくのだが、別に順路などないのに人の流れができていた。気に入った絵の前ではしっかり立ち止まって鑑賞したいのだが、なんとなく進まないといけないような気持ちになってしまうのが辛い。写真を撮るミッションを課せられている人も多い。まるでアトラクションみたいだ。

近い将来、美術館に順路を守る義務が設けられる想像をした。ベルトコンベアに乗って、等速度で機械的に絵を視界に収めていく。

また悪口を書いてしまったが、作品はどれも面白かった。とりわけ気に入ったのは、キャサリン・ヤースという人の「廊下」という写真作品。若干縦長の構図で、中央に向かって伸びていく廊下を映す。僕の好きな構図だ。写真自体には何かしらの加工がなされていて、遠近感が狂ったような感覚。

美術館の何が良いかって、あの空調とそこを流れる緩やかな時間だと思う。東京ど真ん中の特別展に、後者を期待するのは筋違いだと反省。

展覧会を出ると、文句なしの夕暮れ。美術館の近くにあったネオンサインの光るお店に心惹かれる。何のお店だっけ。ジャズバー、というにはちょっと派手すぎるような。それはともかく、一人でここに入る勇気はまだ持ち合わせていない。

コメント