トッド・ヘインズの映画を鑑賞するのは、数年前に観た『キャロル』以来となる。これはとても良い映画だった記憶があり、特にケイト・ブランシェットとルーニー・マーラが車を走らせているシーンが心に残った。

だから結構期待し鑑賞したのだが、正直言って、この映画にはあまり乗れなかった。その理由は主に二つ。

- 問題の解決が外的な要因に限られていること

- サスペンスの構築が不十分であること

何だかテンションを下げる紹介になってしまうのだけれど、以上二点について簡単に説明してみる。

あらすじ

1998年のアメリカ。法律事務所で働く主人公のロブ・ビロットは、自身にゆかりのある土地であるウェストバージニアの農場主から、土地が汚染されているという訴えを受ける。当初は調査に乗り気でなかったが、その地で狂気に陥った牛と悲痛な表情を浮かべその牛を射殺する農場主の姿を見て、真剣にこの問題に取り組む必要性を感じる。

汚染の背後にいるのは、米国有数の化学メーカーであるデュポン。世界中で流通しているテフロンの製造を行なっている巨大企業だ。調査を進める中で、ロブは製造過程で出た化学物質が、その地に廃棄されている事実を知る。

デュポンは、この化学物質が安全とは程多いものであることを知っていた。そのことに気がついたロブは、腐敗しきった巨大企業に対して闘争を挑むことになる。しかしその挑戦は、彼のキャリアや家族を犠牲にしかねない、一世一代の賭けでもあった……

プチ批評

問題の解決が外的な要因に限られていること

まず取り上げる本映画の問題は、主に脚本上の問題点である。

あらすじからも分かる通り、この物語の構造は「腐敗した巨大組織に挑む一個人」という、ヒロイズム賞賛の典型である。実話に基づいているのだし、そもそもこれは社会に対する闘争の物語だからそんな指摘は的外れだという批判も分かる。しかし別に僕だってその問題に対して、日和見主義者の立場からこの映画を批判したいわけではない。

僕が問題にしたいのは、主人公が主体的に問題を解決する様が描かれていないという点である。環境汚染の問題にロブが気がつくのは農場主が直接彼に訴えかけたからだし、汚染の証拠となるデータが解析されるまで、彼はただ時が過ぎるのを待つことしかできない。主人公であるのに、彼はただ物語が進展する場としての役割しか与えられていない。

また、映画の中でロブは自らの活動と家族の関係との間で宙吊りになる。しかし彼は物語の中でそのどちらかを選択するということをしない。ただ事件が解決に近づいたという外的な要因によって、後者の問題は棚上げされ物語の主題から外れていく。

デュポンの悪事を解説する短い会話だけで妻の怒りは鎮まってしまうし(しかもそれは妻の感情を揺さぶるようなものではなく、むしろ状況の説明を端的に済ますための脚本上の一技術にすぎない)、そうして協力関係を取り結んだロブと妻との関係は、時間経過の中で唐突に不和を再度顕わにしたりする。

換言すれば、この映画において主人公は空っぽなのだ(一応断っておくが、これは実在する人物としてのロブ・ビロットを貶める発言ではない)。二十年近い期間を描くという事実からの要請がある以上、確かに映画は物語が進展するための転換点を、長大な時間の中から切り取らざるをえない。

しかしその代償として、本作が呈示しているのは、外的な事象に翻弄されるだけの主人公の姿である。「たまたま化学汚染という問題に出会い、たまたまその解決策を発見していく」ような受け身の人物してロブ・ビロットを描くことが、本作の目的であるはずもない。

エレンは、この物語のために存在しているようなキャラクターなので、とにかく動かしにくいんです。言わば、物語の奴隷ですね。

https://www.clipstudio.net/oekaki/archives/152645

ここに引用した諫山創の言葉は、物語の主人公が語り手でもある構造の困難を端的に語っている。物語の奴隷としてのロブ・ビロット。

サスペンスの構築が不十分であること

今度は演出の問題点。ここでは一つのシークェンスに着目しよう。

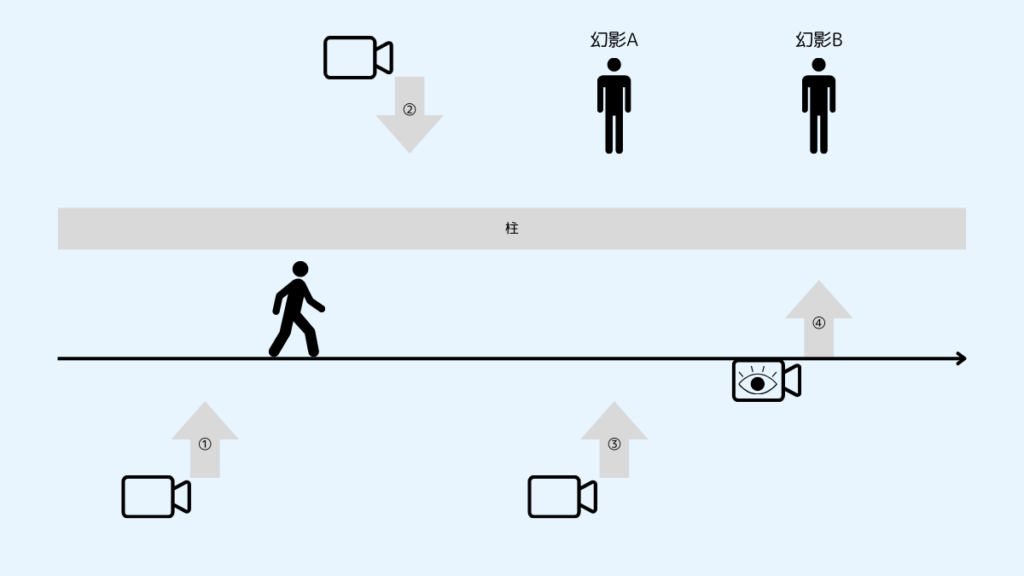

映画の後半、デュポン会長との会談を終えたロブが、その帰りに襲撃者の幻影を見るシークェンス。

①画面上で左から右へと息荒く駐車場を歩くロブの姿を、その歩行についていくようにカメラが追っていく。②続くショットではカメラの位置が反転し、画面右から左へと歩みを早めるロブの姿が映し出される。③再びカメラは最初のショットの側に戻るのだが、そこでロブの後方にある柱の隙間から、黒服の男が立っている姿がチラと見える。ロブはまだその存在に気がついていないが、何かに促されたように画面の奥に視線を投げかけるとショットが切り替わり、④クロース・アップでロブの視点を代弁していると思われる手ぶれの激しい画面に変わる。

ロブは歩みを続けているのだから、一連の流れで黒服の男は別地点で二度登場したことになる(ダブル・アクションの可能性も残されているが)。

このシークェンスの説話的な機能は、過度なストレスを与えられたロブの心身の不調を提示することにある。そうした不調の一パターンとして幻影を登場させる意味はわかるのだが、どうしてロブの見ていない幻影(幻影A)が出てきてしまうのか。幻影とはもちろん実際には存在しないことを意味するはずだから、それは④におけるロブの主観ショットで初めてその姿を画面に定着させなければならない。そうでなければ幻影は幻影たりえず、実際に黒服の男が存在してしまうことになる。

その結果として、この直後で車のエンジンをかけようとするロブの逡巡が(エンジンをかける→車が爆破されるというクリシェがここでは前提とされている)、鍵を開けようとする彼の手のクロース・アップで表現されるのだが、そこで生じる緊張=サスペンスが、単なる死への恐怖へと格下げされてしまう。

言うまでもなく、本作はギャングの血みどろの抗争を描いた映画ではない。ここで生じるべきサスペンスは、幻影を見てしまうロブの心的葛藤に帰せられなければならない。車が爆破されるかもしれないから恐ろしいのではなく、車が爆破されるかもしれないと思ってしまうことに恐ろしさを感じさせる設計が求められているのだ(それが困難な設計であることはもちろん承知の上だが)。

これは一例だが、どうしてこう撮ったかなあ、と首を捻ってしまう場面がしばしば出てきてしまうのは、本作の明らかな欠点であると思う。

感想——とはいえ、面白い映画です

と、散々悪口を言ってきたが、普通に見ればこの映画は普通に面白い。巨悪を一人の登場人物に押し付けることなく、「組織」という見えない対象として可視化しなかった点は正しい選択だと思う。

僕が一番素晴らしいと思うのは、あらすじでも触れた、「狂気に陥った牛と悲痛な表情を浮かべその牛を射殺する農場主の姿を見る」シークェンスだ。銃撃され瀕死の牛が、最期の力を振り絞って暴れる。農場主がとどめの一撃を浴びせた瞬間、車を真上から映し出すショットに切り替わり、ゆっくりとドアを開けて出てくるロブの姿が捉えられる。この瞬間がロブにとっての転換点であることを、たった一つのモンタージュで伝える編集はとてつもなく美しい。

結局たった箇所でも素晴らしいと思える瞬間があれば良いのだから、別にこんなに真面目な顔をして悪口を書く必要もなかったのかもしれない。

コメント