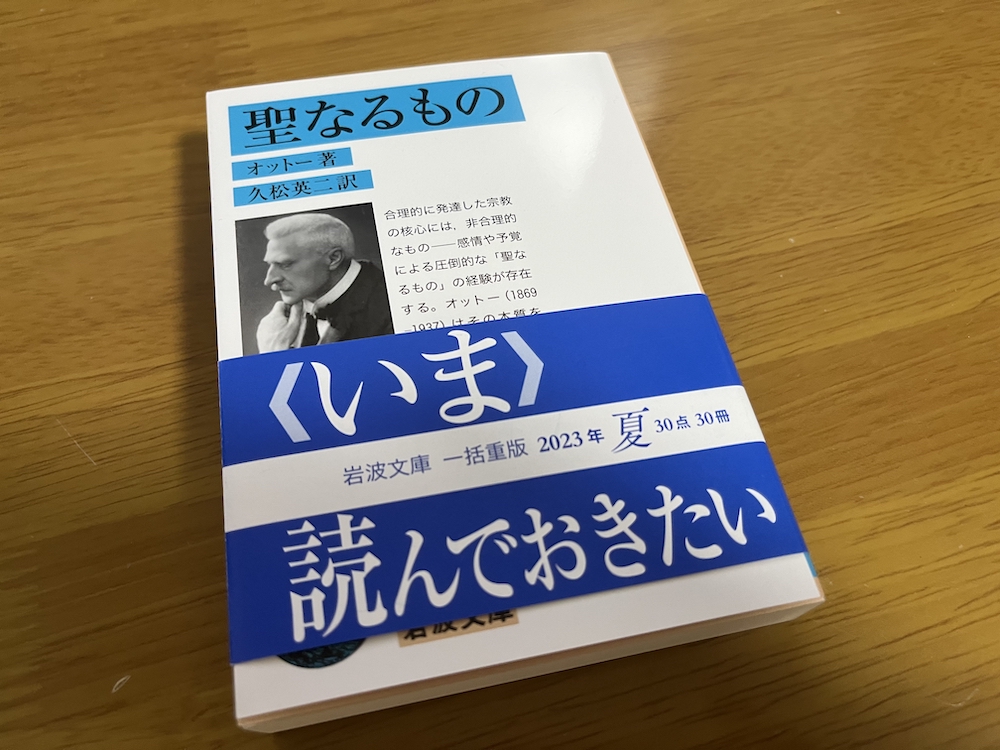

どの古本屋に行っても探してしまう絶版本がいくつかある。例えばそれはロシア・アヴァンギャルド全集の映画(キノ)であったり、レフ・マノヴィッチの『ニューメディアの言語』であったり(こちらはちくま学芸文庫より復刊。偉すぎる筑摩書店)するわけだが、その中の一冊がルドルフ・オットーの『聖なるもの』という本だった。大学一回生くらいの頃、芦名先生のキリスト教学の授業を聞いて以来ずっと欲しいなあと思ってきた本だ。ヌミノーゼなる概念が提唱された神学/哲学書で、宗教学の立場からすると基本書の一つであるらしい。

画像が変になってしまうのはなぜ。

合理的に発達した宗教の核心には、非合理的なもの——感情や予覚による圧倒的な「聖なるもの」の経験が存在する。オットー(1869-1937)はその本質を「ヌミノーゼ」と名づけ、現象学的・宗教哲学的考察を展開する。キリスト教神学のみならず哲学。比較宗教学にも多大な影響を与えた、20世紀を代表する宗教学の基本的名著。

オットー、ルドルフ(久松英二訳)『聖なるもの』表紙より引用

合理的なものから遠く離れた圧倒的な体験という意味では、カント的な意味での「崇高」概念を宗教学的に練り上げたものなのかもしれないが、あまりよくわからない。買っただけでまだ読んでいないから。

岩波では二つの訳があって、新しい方が出たのはほんの10年くらい前。確か2018年くらいには新しい方がまだ新刊棚に並んでいたような気がする。いつでも買えると購入を先延ばしにしてどしどし別の本を買っていたら、いつの間にか新しい方の訳すらAmazonで5000円とかになってびっくりすると同時にやるせない思いを抱いた。その後単行本でまた別の訳が復刊(?)したのだけれど、まあ単行本だけあって高いし、そもそも僕は寝転がって本を読むタイプだから文庫本の方が好きで、そちらを買う気にはならなかった。

講義の内容はとっくに忘れてしまって、どうしてかつての僕がその本に惹かれていたのかはわからないのだけど、とにかく買おうと思ったのにいつの間にか絶版になってしまったという事実が僕の中でずっと残っていた。だから古本屋に行くと毎度岩波の青本が並ぶ棚からこの本を探すのだけれど、まあほとんど見つからない。確か個人の古本屋で発見した時も4000円とかして、泣く泣く購入を断念した。

もはや「読みたい」とかではなく「買いたい」という歪な感情を僕はずっと抱いていて、これは告白すべきタイミングで告白できなかった過去の一瞬間が人生をわずかなりとも変えてしまうような、そんな事例の変種なのだと思う。それが好ましい感情であるかはともかくとして、そうしたやるせなさはずっと心に残り続けてしまう。うじうじしてるね、僕。

そうした中で見つけた『聖なるもの』。つい前日にストレスから文庫本を爆買いした僕だったが、流石に買った。そのついでに川上未映子の『夏物語』も買った。散財してばかりだ。しかしそれで過去の因縁の一つと決別することができたのだから、別にそれでいいだろう。決別するのに1000円そこらは安すぎる。

ただしこれは恋が成就したのとは違う。10年ぶりの同窓会で、ふとした会話の流れの中「昔好きだったよ。本当に」とさらっと伝えるような感じだ。何かの発展を期待するでもなく、ただ言うこと。それと同じで、僕はただ『聖なるもの』を買ったのだ。

もちろん僕はまだ『聖なるもの』を開いてすらいない。一文字目を読み始めるのはいつになるだろうか。

コメント