生活のリズムを変えてみようと思い、日記を書く時間を朝に変更してみる。引っ越しをして職場が近くなり、通勤に使っていた時間が空いたから、という理由もある。

部屋に机が届いた。それなりに大きい。引っ越し直後の部屋、という印象から脱却するためには、あと電子レンジと洗濯機を買えば良い。ついでに段ボールにしまいこまれたままの文庫本やら漫画やらを収納する本棚も。

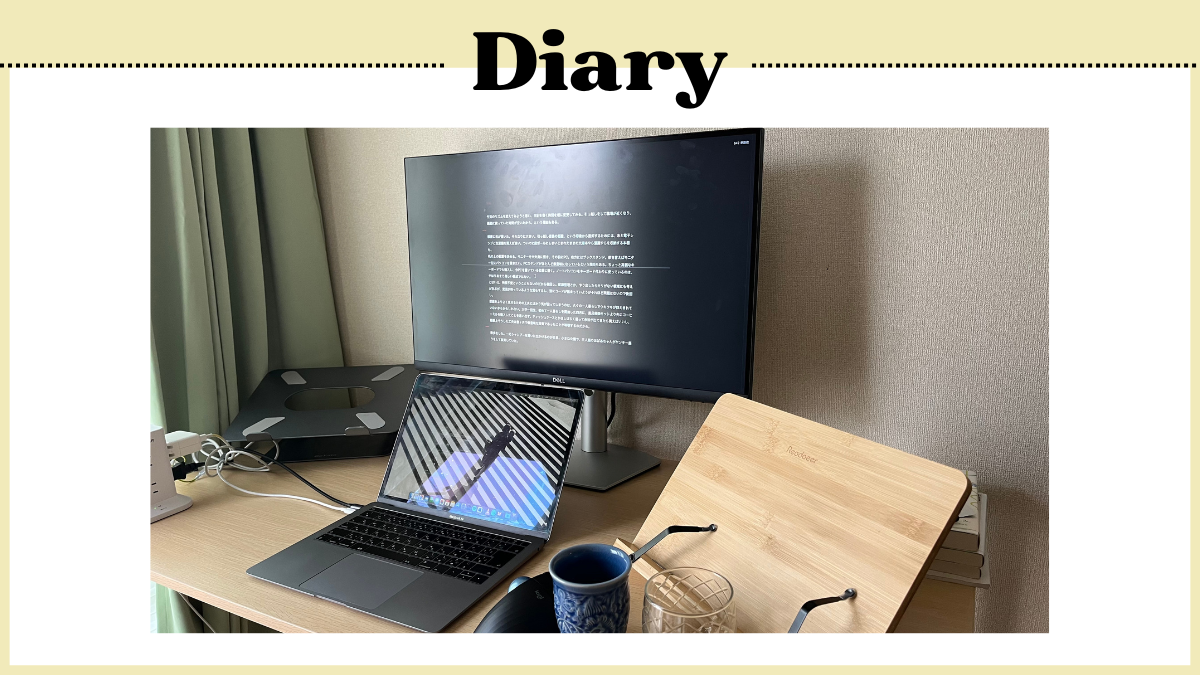

机の上の配置を決める。モニターを中央奥に置き、その前にPC。右方にはブックスタンド。欲を言えばモニター左にパソコンを置きたい。PCスタンドがほとんど無意味になっているという理由もある。ちょっと高価なキーボードでも購入し、今PCを置いている位置に置く。ノートパソコンをキーボード代わりに使っているのは、やはりあまり美しい構成ではない。

とはいえ、特段不便ということもないのだから後回し。配線整理とか、やり出したらキリがない領域にも考えが及ぶが、泥沼が待っているような気もするし、別にコードが絡まっていようがそれほど問題はないので後回し。

部屋をよりよく見せるための工夫にばかり気が回ってしまうのは、久々の一人暮らしでウキウキが抑えきれていないからかもしれない。大学一回生、初めて一人暮らしを開始した四月に、風呂掃除キットより先にコーヒーミルを購入したことを思い出す。ティッシュケースとかはしばらく経って余裕が出てきたら買えばいいし、経験上そうした工夫は数ヶ月で無意味な投資であったことが判明するのだから。

散歩をした。一応シャンプーを買いに出かけるのが名目。小さな公園で、三人組のおばあちゃんがヤンキー座りをして談笑していた。

コメント